Récap juillet 2016

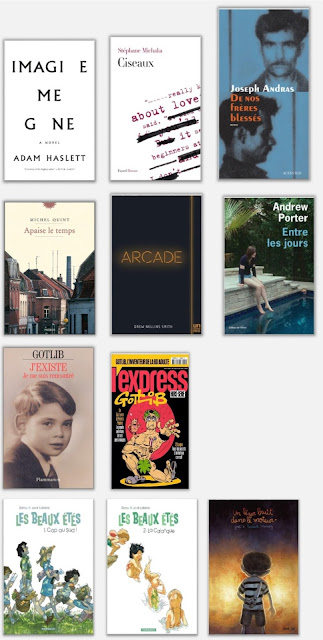

Adam Haslett - Imagine me gone (Little, Brown and Company-2016)

Des parents, John et Margaret, et leurs enfants, Michael, Celia, et Alec. Une famille ordinaire en apparence : John souffre de pathologie mentale (dépression, bipolarité… la maladie n’est jamais nommée autrement que “the monster” : “the monster has its funnel driven into the back of your head and is sucking the light coming through your eyes straight out of you into the mouth of oblivion.”)

Les chapitres donnent la parole à un membre de la famille, multipliant les perspectives, décrivant les conséquences de la maladie sur chacun d’eux, et comment chacun gère la situation et fait front, seul ou en famille.

Le titre est tiré du jeu auquel s’adonne John avec ses enfants lors de balades en mer : au large, après avoir stoppé le moteur du bateau, il disait : “Imagine me gone”, puis feignant de dormir, les laissait se débrouiller pour parvenir à rentrer.

“Alec had an ulcer early on, when they were still fashionable, but has since transitioned into the back-pain industry.”

“I don’t know what most people mean when they use the word [love]. If they haven’t contorted their lives around a hope sharp enough to bleed them empty, then I think they’re just kidding. A hope that undoes what tiny pride you have, and makes you thankful for the undoing, so long as it promises another hour with the person who now is the world.”

“As long as I was in the store itself, talking to other people about music I believed in, ordering it from distributors or listening to it on headsets, my shakiness was kept mostly ay bay. My distracted energy got absorbed into the pace of the tracks themselves or driven into the necessity to convert others to their power. In Walter Benjamin, there is the concept of the [vanishing mediator], the person or idea that travels between cultures, pollinating one with the other, before disappearing from view, the way black musicians carried blues and rock into recording studios and then vanished from sight and accounting, listening to their invention played out by white bands. If I could sell a hip-hop DJ on a reissued Dolly Parton album or place in the hands of some devoted European Industrialist kid from RISD a Pet Shop Boys aria and make him hear the kinship, then my job for the day was done.”

“What do you fear when you fear everything? Time passing and not passing. Death and life. I could say my lungs never filled with enough air, no matter how many puffs of my inhaler I took. Or that my thoughts moved too quickly to complete, severed by a perpetual vigilance. But even to say this would abet the lie that terror can be described, when anyone who’s ever known it knows that it has no components but is instead everywhere inside you all the time, until you can recognize yourself only by the tensions that string one minute to the next. And yet I keep lying, by describing, because how else can I avoid this second, and the one after it? This being the condition itself: the relentless need to escape a moment that never ends.”

“I had never understood before the invisibility of a human. How what we take to be a person is in fact a spirit we can never see. Not until I sat in that room, with the dead vehicle that had carried my brother through his life, and for which I had always mistaken him.”

Autres extraits

Stéphane Michaka - Ciseaux (Fayard-2012)

Fiction basée sur la réalité, Ciseaux dépeint les relations complexes et paradoxales entre Raymond Carver et son éditeur Gordon Lish et comment celui-ci, à grand renfort de coupes, a fait de Carver sa chose et le symbole de l’écriture minimaliste à son corps défendant.

Carver, victime ou ingrat ? Lish, tyran ou bienfaiteur ? Passionnant.

« La fiction : le réel avec un pas de côté. Il est où, votre pas de côté ? je dis à mes étudiants. La sincérité, fuyez-la comme la peste. »

« L'hortensia étouffait sous les orties. La facilité avec laquelle il les sépara, rendant à la fleur sa liberté première, le surprit. Lui qui se refusait à couper dans ses écrits, gardant des phrases bancales au détriment de l'ensemble, découvrait les lois non négociables de la nature. Soit on arrachait, soit la fleur mourrait tout entière.

Robert comprit que le jardinage pouvait faire de lui un meilleur écrivain. Mais il n'écrivait plus. Ses journées, il les passait dans le jardin. »

« Je suis tout, sauf un minimaliste. »

« Moi aussi, je laisse les livres vivre la vie à ma place. »

« À un certain point du jour, selon le temps qu'il fait, la lumière entre par l'ouest. Elle caresse le flanc de l'immeuble, mais seulement à partir de l'étage en dessous. Elle frotte son museau contre la vitre – c'est une image, n'en abusez pas, je dis à mes étudiants. Une image est un grain de beauté, près d'une autre elle devient une verrue. »

« Qu'est-ce que le minimalisme ?

Le crépitement d’une phrase, le coup de fouet d’une formule étonnamment concise, une histoire qui, à peine née, meurt entre vos mains. Pas dans un vacarme mais dans un murmure. »

« Ses habits en lin ne visent pas à adoucir le contact entre le monde et lui, mais entre ses habits et sa peau. Le périmètre de son affection ne s'étend pas plus loin. »

Joseph Andras - De nos frères blessés (Actes Sud-2016)

Condamné pour avoir déposé une bombe qui n’a jamais explosé (et n’était destinée qu’à faire des dégâts matériels), Fernand Iveton sera le seul condamné à mort européen exécuté par la justice française lors des « événements ». « Personne n'ose encore la nommer mais elle est bien là, “la guerre”, celle que l'on dissimule à l'opinion sous le doux nom “d'évènements”. » « Mais toujours pas de guerre, non, ça non, le pouvoir cultive ses politesses — treillis taillés dans du satin ; boucherie fardée à la bonté ».

Par ce texte dont l’âpreté laisse parfois le champ à des éclairs de poésie, Andreas dénonce les tortures et l’exécution d’Iveton ; son intention est clairement de réhabiliter cet ouvrier communiste (« Quand la Justice s'est montrée indigne, la littérature peut demander réparation. »), militant anticolonialiste qui aimait sa terre d’Algérie plus que tout : « Fernand lui n’aspire qu’à une seule chose: que l’Algérie de demain finisse, de gré ou de force, par reconnaitre chacun de ses enfants, d’où qu’ils viennent, lui ou ses parents et grands-parents, qu’importe, arabe, berbère, juif, italien, espagnol, maltais, français, allemand… Des millions de gens sont nés sur cette terre et quelques possédants, quelques petits barons sans foi ni loi, régentent le pays avec l’aval, et même l’appui des gouvernements français successifs: il faut en finir avec ce système (…) »

Digne et poignant.

« Il n'y a pas à choisir, il l'aime rieuse et grave, deux couleurs d'un même avenir. »

« Fernand n'aurait jamais cru que c'était cela la torture, “la question”, la trop fameuse, celle qui n'attend qu'une réponse, la même, invariablement la même : donner ses frères. Que cela pouvait être aussi atroce. Non, le mot n'y est pas. L'alphabet a ses pudeurs. L'horreur baisse pavillon devant vingt-six petits caractères ».

« J’ai décidé cela parce que je me considérais comme algérien et que je n’étais pas insensible à la lutte que mène le peuple algérien. Il n’est pas juste, aurait-on dit, que les Français se tiennent en dehors de la lutte. J’aime la France, j’aime beaucoup la France, j’aime énormément la France, mais ce que je n’aime pas, ce sont les colonialistes. […] Il n’était pas question de détruire par tous les moyens ; il n’était pas question d’attentat à la vie d’un individu. Nous étions décidés à attirer l’attention du gouvernement français sur le nombre croissant de combattants qui luttent pour qu’il y ait plus de bonheur social sur cette terre d’Algérie. »

« La mort, c’est une chose, mais l’humiliation ça rentre dedans, sous la peau, ça pose ses petites graines de colère et vous bousille des générations entières… »

Michel Quint - Apaise le temps (Phébus-2016)

Alors que je pensais me retrouver dans le cocon douillet d’une librairie, j’ai été sans m’y attendre à nouveau confronté aux affres de la guerre d’Algérie. Si l’idée de départ était intéressante, j’ai trouvé tout ça assez cliché mais surtout très prêchi-prêcha, manichéen au possible, limite démago… et donc très lourd à digérer (même si je partage certains points de vue).

La Feuille Volante exprime parfaitement ce que j’ai pensé de ce roman.

« Tout le monde, pas que les immigrés, s'occupe de sa personne, pas des autres, même pas de ses petits. Ça s'appelle la misère, monsieur. Et c'est des catastrophes à venir, pas d'études, pas de boulot pour les gamins ni les parents, pas de bonheur. Sauf la télé. Mais personne baisse les bras : on n'a plus que de la mémoire, on est des gens sans destin écrit d'avance. Et même si on avait : on est illettrés, on saurait pas le lire… »

« Yvonne a également hérité de l’officieux fond social de son père qui partageait ses enthousiasmes de lecture avec les clients pour combattre l’analphabétisme, l’illettrisme, enchanter le monde et faciliter l’intégration des polacks, espingouins, portos, macaronis, niakoués, bicots et bouboules, Oui monsieur faut pas avoir peur des mots, les gros faut les convoquer, les regarder en face et leur faire honte en public. Après ils maigrissent, se refont une beauté, retrouvent une dignité : le melon est un fruit. Il parlait de la sorte, George, disait que les guerres sont finies et que les livres sont comme des amis communs à tous les hommes, des lieux où faire une paix. Des lieux d’égalité possible si on sait lire. Alors tu peux revendiquer tes racines en bloc, négritude, exil, pauvreté, descendant de victime de l’esclavage et du colonialisme, flamezoute de toute éternité, ce n’est pas d’affirmer ta différence qui te rendra égal, ni de prendre les armes, c’est de te donner les moyens d’être aussi fort que n’importe qui. Par la matière grise. Il prêchait, Georges. »

« Les livres, c'est comme les chats, on habite chez eux, pas l'inverse. »

« Et maintenant on donne dans la sophistique, on confond le vrai et le beau, l'auteur et le texte. Tu me l'as confirmé : un type à tomber ne peut écrire qu'un best-seller, pareil une jolie fille…J'arrête pas d'avertir mes élèves, attention à la littérature Facebook, gueule d'amour…Tiens, les greluches de télé-réalité, because leur plastique c'est forcément des “auteuses potentielles”…Et un mec pas beau…Pardon, je radote…Paradoxalement, des nanas rescapées des prisons sud-américaines, des demi-mondaines en mal de footballeur qu'ont même pas écrit les reality-books qu'elles signent, on leur mitonne des rencontres pour écrivains alors qu'elles n'ont fait que vivre…Rien que vivre !

La librairie de grande distribution convoque les personnages vivants, pas les écrivains. Et elle façonne le goût du public. Il n'y reconnaît plus rien, n'est plus capable d'apprécier un texte à son poids véritable. Tout se vaut. Mes élèves confondent Véronique Genest et Jean Genet ! Les libraires ont une responsabilité civile, à eux de refuser la démagogie et le profit facile, pas possible de jouer les Ponce Pilate ! »

Drew Nellins Smith - Arcade, A novel (The Unnamed Press-2016)

Un jeune gay de l’Amérique profonde, mal dans sa peau, découvre la faune interlope et les codes de l’Arcade, sex-shop géant où les corps se reconnaissent, s’attirent selon un code bien précis, pour finir dans l’une des multiples cabines de visionnage, théâtres d’ébats en tout genre.

La vie et l’ambiance particulière du lieu sont plutôt bien observées et finement décrites et le tout n’est pas exempté de pointes d’humour. Sorte de Tricks des années 1990 à l’américaine, en moins hard.

J’ai trouvé le narrateur prodigieusement pénible, capricieux et immature (notamment dans ses fixettes vis-à-vis du policier qui a mis fin à leur relation), à tel point que je croyais au début qu’il avait 17/20 ans alors qu’il en avait près de 30 !

“One of the great gifts of the arcade was the way it put us all on the same level. Of course I could tell which men were rich or poor or middle class, but it didn’t matter out there. After the three dollar threshold, we were all the same. I went to the arcade when I was flush with cash, and at other times when I was so hard up for money I debated whether or not I could really drop a fiver on the venture. It didn’t change anything. It didn’t change my luck. It was the first and only level playing field I’d ever been on. I liked the idea that most of us never would have met or interacted if it hadn’t been for that place, divided as we were by our jobs and incomes.”

“My whole life I aspired to be a “regular” someplace. The limitations of the town where I was raised had, years earlier, introduced me to the sense that the world was nothing but an oversized play whose actors were all known to me. It was more than a mere TV fantasy having a waitress who knew your order the moment you sat down, or having a gas station attendant who put your brand of cigarettes on the countertop when he saw your car pull into the lot. I didn’t know until I left how I’d miss being a member of that play’s cast, and how often I’d try to duplicate the feeling at some neighborhood restaurant or bar in whatever city I had adopted.”

“You discovered something about yourself out there. A new branch of your personality emerged, the way it does when you take a new job or meet your boyfriend’s parents or go to French class. You’re a different person when you hang out with your redneck cousins who you only see once a year at Thanksgiving. When I went to the arcade this untapped part of myself—a little knot of roots—came to life, and a personality grew around it that never would have existed if I hadn’t gone there.

You didn’t have to go to prison or volunteer in Mogadishu. You didn’t have to join the Navy to have a different part of yourself come to life. You could do something small on the outskirts of town that no one knew about but you.”

“There was a Harley-Davidson motorcycle parked by the door when I pulled into the lot, and I got the idea that I had to connect with its owner. He was easy enough to spot once I was inside. It’s never a mystery with those guys. They’re all such brand junkies. Everything Harley-Davidson. The whole basis of the culture is supposed to be this anti-corporate rebellion and free-spirited journeying out into the world of adventure and unpredictability, but these guys are absolute slaves to the brand name. All of their clothes say Harley-Davidson on them somewhere. Their credit cards, wallets, baby clothes, teddy bears, coffee mugs, shot glasses, Christmas ornaments, their pocketknives, pencils and pens. It’s not sufficient that everyone in the family is labeled, they must be tagged from head to toe in apparel sanctioned and produced by Harley-Davidson, Inc. No other adult fashion phenomenon rivals it.”

Autres extraits

Zidrou & Jordi Lafebre - Les beaux étés T01. Cap au sud! 1973 (Dargaud-2015)

Zidrou & Jordi Lafebre - Les beaux étés T02. La calanque 1969 (Dargaud-2016)

Belles chroniques tendres et drôles d’une famille belge en vacances dans le sud de la France, parenthèse enchantée avec « pique-niques à gogo et barbecues jusqu’à plus soif ! » La restitution des années 70s m’a renvoyé à mes propres souvenirs de vacances familiales et m’a laissé un chouïa nostalgique.

Seul bémol : dans le tome 2, les répétitions du tome 1, qui appuient bien sur l’aspect rituel des vacances, sont nombreuses et finissent par faire un peu trop doublon.

« Rien de tel qu’un petit cancer pour apaiser les relations dans une famille, pas vrai ? »

- Personne n'a dit que ce serait facile…

- La vérité, Pierre, c'est qu'on rêvait d'une vie au soleil et qu'on a eu droit seulement à de timides éclaircies.

« La vie, c’est grimper tout en haut d’un sapin. Il y a des aiguilles, et les aiguilles ça pique !

On voudrait bien redescendre, mais c’est impossible. Alors, on continue de grimper. Mais plus on monte, plus les branches sont petites et plus on a le vertige. Parce qu’on a peur de tomber, tu comprends ?

Beaucoup de gens qui ont peur s’asseyent sur une branche et n’en bougent plus. Comme de vieux hiboux qui tournent la tête en posant toujours la même question : « Hou ? Hou ? Hou ? ».

Mais il ne faut jamais s’arrêter ! Il faut continuer de grimper ! Tu sais pourquoi ? Parce que de là-haut, la vue est tellement belle ! »

« Les rêves, on les coupe, on les met dans un vase, ça fait joli sur la table du salon !… Mais t’as beau changer l’eau tous les jours, ils finissent toujours par faner. »

- Vous allez l’appeler comment, ce petiot ?

- « Un-petit-dernier-pour-la-route », si c’est un garçon. « Soirée-un-peu-trop-arrosée », si c’est une fille.

- C'est très aimable de votre part, monsieur Marius ! Je ne sais comment vous remercier…

- En me disant “merci”, pardi ! C'est un mot qui rend la vie jolie.

« Comme je le dis toujours: la gentillesse, c'est comme les fesses d'une jolie femme, on ne s'en lasse pas ! »

Gaet’s & Jonathan Munoz, d'après le roman de Jean-Luc Luciani - Un léger bruit dans le moteur (Physalys-2012)

Noir, c’est noir.

Un village perdu au milieu de nulle part, « où personne ne s'arrête… sauf si l'on tombe en panne » ; un enfant, qui n’a d’yeux que pour l’ailleurs et s’ennuie à mourir, décide de dégommer les habitants un par un, aucun ne trouvant grâce à ses yeux « À force de tuer le temps, on finit par tuer vraiment. »

Jeu de massacre grand-guignolesque qui finit par lasser par manque de profondeur.

« Les enfants disent des trous. Les adultes disent des tombes. Ce sont les enfants qui ont raison. »

Andrew Porter - Entre les jours (L’Olivier-2014)

Encore un roman américain somme toute assez convenu : une famille dysfonctionnelle, un campus universitaire, une brassée de grands thèmes (racisme, culpabilité…)…

Alors qu'elle vient de se faire renvoyer de son université pour un motif qui n’apparaît très clairement qu’à la fin du roman, Chloé disparaît, laissant dans l’expectative ses parents, divorcés, et son frère, duquel elle est très proche.

Sans être un polar, le suspense est bien tenu tout au long du récit. Les relations familiales sont bien décrites. Je ne pense pas garder un profond souvenir de ce roman sur le long terme.

« Lorsqu’il avait quitté la maison, il s’était dit qu’une opportunité lui était offerte, une seconde chance. Il s’était dit que la femme qu’il laissait derrière lui après vingt-cinq ans de mariage était trop vieille, trop dépendante, trop émotive, et qu’il lui fallait quelqu’un d’autre, quelqu’un de plus jeune qui lui ressemble davantage. En se lançant à la recherche de cette personne, il avait trouvé Lorna, qui était aux antipodes de Cadence, mais il se demande à présent, à la vue de son ex-femme, si c’était vraiment ce qu’il voulait, au fond. Existait-il une personne idéale, et si oui, se pouvait-il que Cadence soit cette personne depuis le début ? Sans doute était-elle loin d’être parfaite, et sans doute ne formaient-ils pas non plus un couple parfait, mais ils représentaient tout de même quelque chose, non ? Fondamentalement, ils étaient compatibles, et tout aussi fondamentalement, il avait besoin d’elle, n’arrivait pas à vivre sans elle, et elle avait sûrement le même sentiment. »

« Il croyait fermement que si on appliquait à la lettre le proverbe « Œil pour œil, dent pour dent », on serait entourés d’aveugles et d’édentés. »

Collectif - Gotlib (L'Express Hors-Série n°411 Juillet-août 2016)

Arrêt de rigueur au point Relay avant de monter dans le train pour Troyes. Et me voilà reparti avec le hors-série de l’Express consacré à Gotlib. Extraits d’interviews, planches entières, croquis, témoignages de proches… Un portrait complet de la vie et de l’œuvre du fameux bédéiste.

Marcel Gotlib - J'existe, je me suis rencontré (Flammarion-1993)

La lecture précédente m’a donné envie de poursuivre mon expédition gotlibienne. Quoi de mieux que “les aventures du petit Marcel”, par Gotlib lui-même, « marxiste tendance Groucho, et militariste tendance Sergeant Pepper. » ?

De sa naissance à Paris en 1934 à son éducation et ses premières amours platoniques à l’orphelinat du Château des Groux, en passant par la déportation et la disparition de son père, la folie douce de sa mère qui ne se remettra jamais de ne pas voir revenir le mari qu’elle a attendu toute sa vie… c’est bourré d’humour (bien sûr!), de pudeur et de tendresse.

Souvent, on pourrait croire lire Desproges.

« Je suis un type compliqué, j'ai toujours eu un mal fou à ouvrir en grand les vannes de mes émotions. Je suis constipé du cœur. Grosse lacune que je comble tant bien que mal en faisant le “rigolo”, un paravent très pratique dissimulant parfaitement les états d'âme embarrassants et générateurs de honte. »

« Ce provisoire a duré trois ans. Trois grandes et belles années que j’ai passées aux Groux. Et comme on dirait chez Pagnol avec des sanglots dans la voix et l’accent du Midi, ces trois années-là furent probablement les plus belles de mon enfance. Ce qui est paradoxal dans la mesure où je les ai vécues dans un lieu portant l’horrible nom d’orphelinat. »

« Je croyais aimer toutes les filles du monde qui me passaient devant le nez, sauf Klara. Et c’était exactement le contraire qui m’arrivait. »

« Et voilà. Ça y était. Il avait intercepté ma lettre. C’était donc bien la fin de tous mes rêves. J’étais bon pour le renvoi dans mes foyers. Plus jamais je ne reverrai Klara. Il ne me restait qu’une alternative, le suicide ou la mort. »

« Peu après, j’étais assis au chevet de Klara. Nous nous tenions les mains, les yeux dans les yeux, avec des yeux de merlan frit. Une infirmière est entrée, un thermomètre à la main. C’était l’heure de la température.Je me suis éclipsé discrètement pour ne pas l’embarrasser. En refermant la porte, j’ai pu entendre l’infirmière prononcer ces mots d’une voix où perçait toute la sensibilité du monde : « Relève ta couverture et mets-toi sur le ventre. »Lorsque je suis retourné lui dire au revoir, Klara m’a annoncé en toute simplicité que sa température avait beaucoup diminué. Puis, baissant la tête et rougissant un peu, elle a ajouté avec l’innocence de sa juvénile pudeur : « Tu sais, tu aurais pu rester, ça m’aurait pas gênée. »Tant de douceur, tant de tendresse, tant de candeur. C’en était trop et je suis parti très vite pour ne pas qu’elle voie les larmes perlant au bord de mes paupières. »

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Si le post auquel vous réagissez a été publié il y a plus de 15 jours, votre commentaire n'apparaîtra pas immédiatement (les commentaires aux anciens posts sont modérés pour éviter les spams).